今回は、混迷を極める世相を反映して、主に全体主義や社会思想、

安全保障の自衛大学校、ウクライナの歴史を振り返る社会科学系本

が紹介された。他には、独学のススメ、アメリカの人気作品、沖縄

レシピ本、芸術品のような絵本、時代小説と多彩な本について語ら

れた。通常より少ない人数となったが、全員の参加者にゆったり

お話していただける読書会となった。

参加者の皆さんは、ご覧の通りです。(発表順)

沖宏志さん、篠原泰司さん、仁多玲子さん、鈴木伸治さん、高平潔さん、

露木筆子さん、宮田晶子さん、前田由紀 (8名)

全体主義の受け入れてしまう大衆(沖)

⇒独学のススメ・自然描写の美しいアメリカベストセラー(篠原)

⇒沖縄料理の醍醐味(仁多)

⇒社会思想の歴史を振り返る(鈴木)

⇒初参加今回は視聴のみ。ラグビー部出身(高平)

⇒絵本の色彩の素晴らしさ(露木)

⇒国の安全保障を担うエリートたちの防衛大学校(宮田)

⇒ウクライナ侵攻から露呈する様々な問題提起と高3生による京都文学賞受賞作品である瑞々しい時代小説(前田)

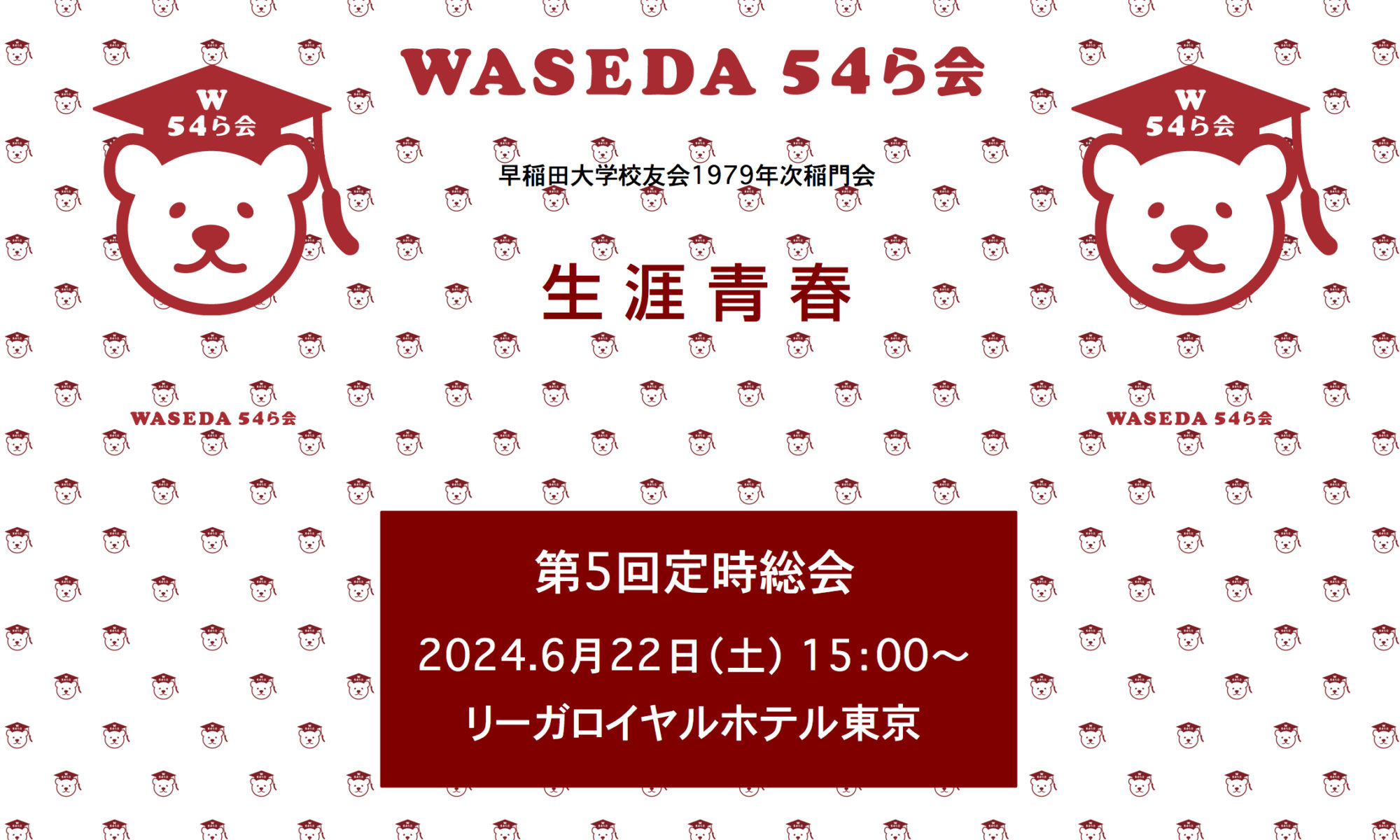

次回 第12 回 54 ら読書会

2023年 2 月24日(金)1 9:3 0 より/ホスト 宮田晶子さん(政経)

※11 月、2 月、5 月、8 月の第4金曜日に開催しています。

なお、これまでの 読書会報告集、Book List、もご覧いただけます。

1.沖 宏志(理工)

『悪と全体主義』 仲正昌樹 (NHK出版新書)

主にナチスを題材として、全体主義がどのように育ち、どのように災いを人類にもたらしたかのハンナ・アーレントの主張を解説した本である。全体主義を受入れてしまう悪い意味での「大衆」を問題としている。最近、一連のトランプ本やプーチン本を読んでいて、全体主義は今、目の前のある脅威で他人事ではないと感じる今日この頃である。

悪い意味での「大衆」を説得するのは言わずもがな、自分自身が全体主義の手法にたぶらかされないのですら、おそらく思っている以上にずっと難しい。なんせ、こんな本を書いている人が統一教会に入っていたわけだから。

2.篠原 泰司(一文)

『独学の教室』読書猿、吉田武、ウスビ・サコ他、インターナショナル新書107、集英社

独学(独りで学ぶこと)の魅力、意義、そしてその方法を探った本。英語、美術、読書、ノート術、漫画、数学、物理学はては冒険まで、14人の独学者による多彩なジャンルに関する寄稿がまとめられている。それぞれの寄稿が15~18ページと短く、通勤電車の中で一つの寄稿を読み終えることも可能。興味のあるジャンルや気になる寄稿者の文章から読んでみれば、これからの人生を豊かにしてくれることは間違いのないことだと思う。

『ザリガニの鳴くところ』ディーリア・オーエンズ、友廣純訳、早川書房

この読書会でも、すでに何名かの人が推薦していた「ザリガニの鳴くところ」だが、私自身興味を持ち本(原書も)も購入していたが、2年間読まずに積んでおく状態にしていた。ところが、2022年11月18日に映画が公開されるという情報を得て急遽読み始め、映画公開の日時に合わせて読み終えた次第だ。

11月24日には映画を鑑賞してきた。予想していたことだが、原作の内容を2時間の上映時間の枠に収めることには無理があり、内容的には物足りなさや消化不良の感は否めなかった。できれば一話が1時間の枠で10話ぐらいのテレビドラマシリーズにしてほしかった。それでも、さすがに映画であって、自然や人物の描写には大画面の映画ならではの深さや美しさを感じた。この「ザリガニの鳴くところ」という小説の本当の面白さを知るには、やはり小説を読むべきである。

3.仁多 玲子(商)

『NHK連続テレビ小説 ちむどんどんレシピブック』オカズデザイン、NHK出版

今回、私は、NHKの朝ドラだった「ちむどんどん」のドラマの中で使われた沖縄料理の作り方を教えた本を皆さんに紹介した。ネットで見つけて、面白そうなので、1冊購入した。

有名な、ゴーヤチャンプルーはもちろんのこと、ラフテー、ゆし豆腐、にんじんしりしりー等、沖縄料理は、本当にヘルシーで、作り方も簡単。とりあえず、私は、ゴーヤを買ってきて、ゴーヤチャンプルーを作り、とても、美味しかったです。

皆さんも、沖縄料理にご興味のある方は、ぜひ一冊買って、ご家族に食べさせてください。

4.鈴木 伸治(商)

『社会思想の歴史 マキアヴェリからロールズまで』坂本達哉、名古屋大学出版会

ソ連の崩壊からロシアのウクライナ侵攻、中国の社会主義市場経済の進展から米中対立、米国の経済成長の中でのトランプ旋風から国内の分断、EU拡大の一方でのブレグジットなど、最近の世界は、これまでになく政治や経済に不安定な状況が生まれつつある。

その背景を知る上での一助となる本がないかと探した結果、見つけて現在読んでいる本が今回ご紹介する本。本書は、ルネサンス、宗教改革からソ連・東欧の社会主義体制の崩壊まで、西欧近代500年間の社会思想の歩みが概観されている。そして、現代人の課題でもある議会制民主主義と資本主義を基盤とする社会における諸問題と取り組んだ歴史が描かれている。

5.高平 潔(法)視聴

本日は、初参加受入頂き有難うございました。本日は、視聴のみの参加となりましたが、大変な刺激となりました。皆様の興味の広さと博識の深さに触発されました。学生時代(ラグビー部在籍)に、ボールを蹴ったのと同じ位頭を蹴られているので正常な作動に自信がありませんが、皆様と読書を通した認識交換出来ればサンデー毎日となった私には最高の機会です。今後とも宜しくお願い申し上げます。

6.露木 筆子(法)

絵本『スイッチョねこ』文/大佛次郎 絵/朝倉摂 青幻社

絵本を収集して45年になる。集める基準は色の美しさである。その中で最近感動したのがこの絵本だ。朝倉さんは日本画家・舞台芸術家で1922年生まれ。今年は生誕100年なので、70年代発行されたこの絵本が復刊されたようだ。子猫の愛らしい童話は、鮮やかな色の魔力で、幻想物語に変わっていて、読む人を圧倒する。

絵本『カッコウが鳴く日』『わたしの好きな場所』『秋は林をぬけて』小泉るみ子作・絵 ポプラ社

作者は1950年北海道生まれ、早稲田の文学部を卒業してから絵本作家としてデビューした。たくさんの絵本を出しているが、紹介するのは、北海道の四季を、厳しさを込めた深味のある色彩で見事に表現した、画集のような絵本だ。その他民話を題材にした絵本も魅力的だ。

7.宮田 晶子(政経)

『防衛大学校—知られざる学び舎の実像』國分良成(第9代防衛大学校長)、中央公論新社

世界情勢が不安定な中、防衛費増額が検討され、自衛隊への注目も高まっている昨今、自衛隊幹部を養成する防衛大学校に興味を持った。朝6時にラッパで起床、勉学に加えて訓練に勤しみ、外出もなかなか自由にできないという防衛大学校生の生活は、現代の若者のそれとはかけ離れている。ここに入学し、将来の自衛官を目指す方達(並びに送り出す親御さんも)の覚悟は大変なものだと思った。学校の歴史などの記述も興味深かった。

8.前田 由紀(一文)

『中学生から知りたいウクライナのこと』小山哲・藤原辰史、ミシマ社

京都大学のポーランド史と食と農の現代史が専門の歴史学者が、「中学生に立ち返って、大人の認識を鍛え直す」という意味を込めて執筆した書。歴史が繰り返されるのは、忘却にあり、歴史学者の資格は、「忘れない執念」であるという。ウクライナ侵攻による、①国際法違反での国連の限界、②ロシアの人々や文化の排除、差別の危険性、③NATOとロシアの善悪二元論の危うさ、④大国によって分裂と統合を繰り返してきたウクライナの歴史、⑤情報戦の国際報道の偏り、⑥日本の中立のあり方など多くのことを考える機会となった。

『ちとせ』高野知宙、祥伝社

京都文学賞受賞作品。高3生による時代小説。時は、明治初期。幕末から変わりゆく京都を背景に、病により徐々に視力を失っていく孤高の少女が三味線を必死に修行し、周りの温かい人たちに支えられ成長していく青春小説。車屋の御曹司との淡い恋模様も切なく、瑞々しい。将来の不安、失望を抱える思春期から凛として自立して「闇に浮かぶ浄土」への境地に立つ過程の描写が同年代でもある著者と時代を超えてリンクして実にリアルである。